Blog

MOLTO RUMORE PER NULLA

Cronaca privata di venerdì 4 novembre la mattina

Mi ero addormentato soltanto verso l’alba, cullato e al tempo stesso vagamente

turbato dal crepitare che sullo sfondo di un ruggito sordo, ininterrotto, inesplicabile,

faceva la pioggia percuotendo il mare di vecchie tegole da cui è avvolto il mio attico di

Oltrarno a due passi da Palazzo. Pitti. Sognavo una moneta di argento da cinque lire;

bambino in un villaggio della Cirenaica, ogni 4 novembre la ricevevo da mio padre un,

ufficiale, in alta uniforme sul cavallo bianco che scalpitava fuori della porta di casa; io

ero persuaso che di quelle medaglie, di quelle spalline dorate, e della sciarpa azzurra,

mio padre se ne adornasse perché era San Carlo, «la mia festa». Bruscamente mi

svegliò il telefono. Guardai l’orologio: quasi le nove. L’inesplicabile ruggito

aumentava d’intensità; dalle finestre entrava una luce livida; continuava a piovere, a

crepitare. “Corri ad avvertire Juan” – mi disse, incrinata dall’inquietudine, la voce di

Manola Taddei, che sta di casa sul lungarno Torrigiani. – “Il fiume non tarderà a

superare le spallette, se già non le ha superate!” Insonnolito, imbronciato, di mala

voglia, e con in testa l’immagine ostinata della moneta da cinque lire abbellita dal

profilo di Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione re

d’Italia, mi vestii alla meno peggio e andai a destare a mia volta il giovane Messicano

che quattro giorni prima aveva inaugurato una bottega-galleria stracolma di prodotti

artigianali della sua patria proprio dove via dei Bardi incontra la costa dei Magnoli: a

otto o nove metri, insomma, dall’Arno. E insieme scendemmo per la strada.

Sotto la pioggia fitta, via Guicciardini era in preda a una certa confusione, meglio: a

una concitazione insolita. Riuscimmo a ottenere un espresso nella pasticceria Maioli.

Munita di ombrelli e impermeabili, una clientela dissimile da quella di ogni giorno

divorava le eccellenti paste, che stavano per finire, raccontando e raccontandosi,

molto animata, come nel corso della notte, alle due, alle tre, i gioiellieri del Ponte

Vecchio, allarmati dalle guardie giurate, avessero portato via dalle loro secolari

botteghe le mercanzie più preziose. Proseguendo il nostro breve cammino, Juan

Méndez ed io giungemmo alla piazzetta Santa Maria Soprarno dove, in una specie di

seminterrato del palazzo Bargagli-Petrucci, si trovava – miracolo di delicato

surrealismo, di sensibilità amorosa – il negozio nato, più esattamente neonato, sotto

l’egida delle autorità messicane. A sinistra guardando la vetrina, la scalinata che

ripida affronta le pendici del Boboli; a destra, l’Arno. Prodigiosamente elevatosi quasi

fino al filo delle spallette, il fiumiciattolo fiorentino mi portò alla mente, con

veemenza, il ricordo acceso di alcuni fiumi del Tropico, però non tanto per le sue

nuove dimensioni e per il suo impeto, che pure erano impressionantissimi, quanto

per la maestà acquisita: denso, minaccioso, bellissimo, l’Arno si era mutato, durante

la notte, in un fiume da secondo giorno della Creazione. Una spessa cortina di pioggia

lo univa al cielo fosco che lo sovrastava.

Le onde gialle trascinavano botti, tronchi d’albero, una persiana splendidamente

verde, qualche porta, due quadri, un cassettone. Quindici o venti persone, immote,

guardavano. Sull’altra riva, gli Uffizi svanivano in una foschia violacea. Salvo quei

passanti, non c’era nessuno: non un pompiere, non un soldato, non un poliziotto,

nemmeno un vigile urbano. Via dei Bardi, dai negozi chiusi per la festa, correva

parallela al fiume, come aspettando di riceverlo. Noi entrammo nel negozio

messicano, immergendoci in un’esaltazione di colori che nella tetra cornice del

momento mi fecero l’effetto di un grido. “Qué vamos a hacer?“, mi domandò Juan,

impassibile. “Portiamo su quel che si può “, gli risposi indicando l’angusto mezzanino

del locale. Senza abbandonare il fiume con lo sguardo, ci mettemmo all’opera. Credo

che fu verso le undici, ma mi posso sbagliare, che la prima ondata scavalcò il

parapetto di cemento e di mattoni all’angolo del ristorante “Alfredo”. Poi una

seconda, poi una terza ondata più irruente, e via dei Bardi in un istante divenne

fiume. Sulla soglia del negozio dove noi ci davamo da fare, i curiosi in sosta, coi loro

impermeabili tristi, i loro ombrelli neri, tendevano i lunghi nasi fiorentini, gli occhi

acuti e civili, le labbra scettiche, e quel loro raro, deprimente silenzio, verso il

fiumiciattolo impazzito, e dalla pazzia reso gigante.

A mezzogiorno via dei Bardi era un fiume che correva parallelo all’altro, al gigante.

Mille rivoli, sfondando finestre, porte, saracinesche, lo alimentavano uscendo

impetuosi dalle botteghe che da oltre mille anni fanno siepe all’ Arno, sul cui stretto

letto si affacciano. Aiutati da Manola accorsa, Juan ed io non ci stancavamo di portare

su, sempre più su, cose leggerissime ed effimere, fiori di carta, animalucci di

terracotta e di cera, sapienti mosaici di fili di lana, «occhi di Dio», frammenti di

corteccia d’albero ingenuamente dipinti; ma nella stanzuccia del mezzanino,

purtroppo, non ci entrava più nemmeno la coroncina di paglia, tre grammi, un

centimetro quadrato, di un Santo Cristo di Tzintzuntzan. Tozzo, protervo, dominava

la scena un grande idolo preispanico di argilla grigia, il Vecchio Signore, dio del fuoco.

E la gente, sulla soglia, a tendere nasi lunghi e sensibili verso il fiume che si

moltiplicava, verso il fiume che berciava come mai noi Fiorentini abbiamo berciato

nel corso della nostra storia; finché l’acqua, all’improvviso, non si riversò nella

piazzetta, occupandola selvaggiamente tutta; i curiosi si precipitarono verso la rampa,

si sistemarono sulla scalinata che ascende le pendici del Boboli. “Salvatevi, – ci gridò

un giovanotto – potete affogare! “, e allora Juan pronunciò le seconde parole della

mattinata, disse: “Lo que Dios quiera “. Così, quasi a spintoni, mandammo via Manola

e noi due rimanemmo là, con l’acqua fredda, limacciosa, e coperta di nafta, che prima

ci giunse alle ginocchia, naturalmente, poi all’inguine, e poi, stranamente meno

fredda, ci coprì fino alla cintola. Il giovane Messicano somigliava all’idolo azteco, ma

teneva stretta nella mano destra, così stretta che la frantumò, una colombina di

guscio d’uovo e di cera: altri cinque grammi di paziente lavoro. Quando poi l’acqua,

ormai tiepida, ci arrivò alla gola, uscimmo nuotando e anche noi raggiungemmo, più

neri di nafta che gialli di fango, la rampa dove tacita, pietrificata, stava la piccola folla.

Venerdì 4 novembre il pomeriggio e la sera

Andammo a casa e io mi spogliai, mi avvolsi in una coperta, mi sdraiai sul letto. Non

c’era più elettricità, il telefono non funzionava, invano avevo aperto, uno dopo l’altro,

i rubinetti dell’acqua. Il cielo si faceva più denso, più ostile, e il rombo cresceva.

Accesi una candela e, sul letto, mi misi a leggere la Bibbia tradotta dall’ebraico da

Louis Segond. No, non cercai il passaggio sul Diluvio Universale: l’idea del fango mi

ossessionava più che l’idea stessa dell’acqua; cercai un passaggio sul fango. Lessi

Esodo 1:13-14, dove è scritto che gli Egiziani fecero la vita amara ai figli d’Israele,

costringendoli, immersi nel fango, a fabbricare mattoni.

Uscii verso le quattro, cosa che mi fu difficile perché l’androne del palazzo era

occupato da uno strato di nafta che si estendeva probabilmente su tutta la larghezza

della strada. Risalii i sette piani, cercai senza trovarlo un bastoncino, presi la scopa,

tornai giù e con essa tentai, meglio esplorai, l’altezza della pestilenziale palude che mi

separava dal mondo. Saranno stati ottanta, novanta centimetri. Tornai su, chiamai il

mio cane, lo presi sotto il braccio, poi, giù di nuovo, nell’androne buio, me lo sollevai

sul capo e penetrai piano piano dentro la nafta, dentro il fango. Il cuore del mio cane

mi batteva forte fra le mani. Traversammo piazza Pitti verso via Guicciardini; e ci

dovemmo fermare.

Via dello Sprone, via Toscanella, via dei Ramaglianti, più in là borgo San Jacopo, non

erano che un intricato, barbaro dedalo di gonfi torrenti anneriti dalla nafta. L’acqua

aveva strappato il chiosco del giornalaio all’angolo del Ponte Vecchio; quanto al

ponte, ebbi l’impressione, nonostante l’ombra, ch’esso fosse quasi totalmente

sommerso. L’acqua trascinava mobili, porte e finestre, macchine; ammucchiava

collerica la sua preda contro le cantonate. Secondo le leggi naturali, finiva col

ritrovare sempre, nel labirinto dei vetusti casamenti, un cammino parallelo al gran

fiume: che scendesse a valle. Col mio cane nuovamente sotto il braccio, tornai

indietro. Avevo lasciato l’automobile nella parte alta di piazza Pitti; vi feci salire il mio

cane, vi salii anch’io e prendemmo la strada di Porta Romana. Ormai era notte. Sotto

l’arco di Porta Romana m’imbattei nella prima autorità: un graduato di non so quale

corpo, il quale, dichiarando e ridichiarando che aveva ricevuto ordini da un certo

senatore, avvertiva che chi avesse varcato quel limite non avrebbe avuto il diritto di

rientrare in città. Lo aveva stabilito il senatore, il senatore, il senatore.

Non importa: uscii e percorsi i viali fino al piazzale Michelangelo. Mi precedevano e

mi seguivano, lente, altre automobili. Appoggiata contro il parapetto del piazzale, una

folla guardava. Era notte, tutte le luci erano spente, pioveva senza interruzione.

Firenze era abbandonata alla furia cieca del suo fiume impazzito. Non una voce che

consigliasse, non un riflettore; non suonava una campana; non c’era un soldato;

nessuno aiutava nessuno. C’era il silenzio della gente. Vociante, gesticolante, ironico,

aggressivo, il popolo fiorentino assisteva al proprio dramma, ora, immobile e in

silenzio. Lasciava, immobile, in silenzio, che vociasse e gesticolasse il fiume impazzito.

Tutto era fango e nafta, tutto era fiume.

Poi sentii una voce che diceva: “L’Arno vuol bene a Firenze “. Quasi lo si

scongiurasse: quasi gli si rammentasse l’antico patto di amore.

Tornai indietro, e a Porta Romana il graduato continuava a parlare, ossessivamente,

del senatore. Lasciai l’automobile dove potetti e m’incamminai a piedi, col mio cane,

per via Romana. L’oscurità era così profonda che i passanti, per non scontrarsi,

emettevano suoni brevi, gutturali. Fasciato dalle tenebre, più intuibile che visibile,

Palazzo Pitti era una massa colossale e magnifica: per la prima volta da quando lo

avevano edificato, credo, era bello. Risprofondai – con fra le mani il cuore palpitante

del mio cane – negli ottanta centimetri di nafta e di fango di casa mia, risalii i sette

piani sfiorando il muro, nelle tenebre. Avevo voglia di piangere su Firenze, e poi no,

non volevo piangere. Con la stessa ossessione con la quale il graduato di Porta

Romana parlava del senatore, io pensavo a Dio. Suppongo che detti da mangiare al

mio cane; so che poi mi buttai sul letto. Accesi la solita candela, riapersi la Bibbia.

Pensavo a Dio e – siccome non avevo alcuna idea circa l’estensione geografica del

disastro – intuivo un significato arcano, ma rivelatore, nel fatto che il centro della

rovina fosse il cuore superbo della città, il ponte Vecchio da secoli ricchissimo,

mercanti grassi, i gioiellieri opimi, i commissionari che comprano dagli artigiani a

cinque ciò che rivendono a venti agli Americani; e allora comprendevo, o quasi, Dio e

il Suo flagello. Perché “Io sono un Dio… che punisce l’iniquità dei padri sui figli fino

alla terza e alla quarta generazione “.

Ma poi pensavo agli artigiani, alle loro squallide botteghe devastate, ai loro figlioli

senza più nulla da mangiare, alle umili gioie di coloro il cui Regno dei Cieli è

costituito qui in terra da un motorino, un apparecchio televisivo, un piatto di baccalà

il venerdì, una partita di calcio ogni tanto, e mi sembrava di vedere le mani ruvide e

gli occhi acquosi delle loro donne, mi sembrava di sentire il peso della loro lotta

quotidiana per vivere, o per illudersi di vivere, su un pianeta ogni giorno meno

umano; allora, davanti alla distruzione di questo fragile Regno dei poveri, avevo la

tremenda impressione di non comprendere più Dio e il Suo castigo. Però, nel libro di

Giobbe, cercai il passaggio dove l’Eterno, benedetto sia il Suo nome, risponde senza

rispondere alle assillanti domande dell’uomo ferito dalla sorte: “Chi dunque ha creato

– gli dice presso a poco – l’ippopotamo e il coccodrillo, tu od Io? Chi è mai colui che

ottenebra i Miei disegni con discorsi privi d’intelligenza? “E così mi addormentai.

Sabato 5 novembre, 9 di mattina

La mattina dopo, non ricordo se ci fosse il sole: no, credo che non ci fosse.

Accompagnai Juan fino alla bottega, cioè fino a quel poco che restava della bottega.

Fuggito dal carcere di Bologna, ho avuto la sinistra allegria di rivedere, ai primi di

settembre del ’44, Firenze dopo la vigliacca distruzione dei suoi ponti da parte dei

Tedeschi: ciò che vedevo ora era più atroce. Ciò che vedevo andava oltre la possibilità

di parlarne, di descrivere. Piuttosto che dallo sbigottimento che colmava gli occhi

della gente, piuttosto che dalla dignità dei colpiti, nessuno dei quali piangeva,

nessuno dei quali imprecava, il mio spirito fu ferito – fu esaltato – dall’umiliazione

inflitta alle cose fabbricate dall’uomo e all’uomo care: dal senso, dico, della

«peribilità» delle cose di questo mondo, dalla loro infinita debolezza. I damaschi più

pregiati, intrisi di fango e di nafta, si ammonticchiavano come i più miserabili cenci

contro le saracinesche sfondate, contro le automobili con le ruote all’aria. I «pezzi

unici» degli antiquari di via Maggio, sbatacchiati contro i muri, contro i portoni

divelti, erano ridiventati – nell’essenzialità dell’ora – ciò che siamo tutti, ciò che è tutto

qui sulla terra: polvere bagnata, fango. Eppure, se non temessi di fare della

letteratura intorno a questo gran dolore comune, vorrei scrivere che sotto tanto

fango, così sconvolta com’era, così stupefatta, così profondamente immiserita,

Firenze soverchiata dal cielo giallo, Firenze sul mare giallo delle sue strade e delle sue

case, questa mia sciagurata Firenze era bella e degna e nobile come non lo era mai

stata: spettro di sé stessa, la si sarebbe detta percorsa da un soffio divino…

E Juan ed io riuscimmo, dalla saracinesca sfondata, a entrare nella bottega e, come

altri centomila, come altri duecentomila Fiorentini, ci mettemmo subito al lavoro.

Non c’era acqua potabile, non c’era elettricità, non c’era nulla, faceva freddo, avevamo

fame, e apparentemente non eravamo che fango nel fango, polvere bagnata nella

polvere bagnata: ma noi due, come altri centomila, come altri duecentomila

Fiorentini, avevamo, dentro il fango di cui siamo impastati, l’anima. Per cui tutti,

tutti, sotto la spinta dell’anima che ci fa simili al Dio costruttore, tutti ci mettemmo al

lavoro; e noi due traemmo dal locale di piazza Santa Maria Soprarno, con una pala

rotta e un secchio di plastica sfondato, non so quanti quintali di melma, non so

ettolitri di acqua, una decina di pesci morti, un groviglio di radici, una bambola di

celluloide, una persiana piccina e tre pesci vivi che, guizzanti, restituimmo all’Arno

ormai rinsavito: meno male avevamo l’Arno vicino! E continuiamo a lavorare, ora,

stasera, domani, dopodomani, perché la gloria dell’uomo sempre, e oggi degli uomini

di Firenze in particolare, è, dato che si possiede una anima, di continuare a credere

nella speranza in mezzo alla disperazione.

Prato alla pratese

Dimenticheremo Prato l’iraconda e fervida e generosa sorella di Firenze? No: diciamo

qualche parola su Prato, città di cenci e di telai, città di Malaparte e del vescovo

Fiordelli, città i cui industriali capitalisti alimentano – se è vero quel che si sussurra –

il partito comunista: e perché d’altronde non dovrebbero farlo? Prato senza uguali,

Prato solo uguale a sé stessa. È stata magnifica. Lo scellerato venerdì 4 novembre, che

ha visto l’Ombrone per non essere meno dell’Arno superare gli argini in ben sette

punti e riversarsi impetuoso sulla piana sommergendo quattro o cinque frazioni

(Tavola, Castelnuovo, Iolo, San Giorgio a Colonica), quel giorno maledetto ha trovato

dunque la città, amministrativamente parlando, in piena crisi: crisi di giunta

comunale, le solite beghe fra comunisti e socialisti, eccetera. Prato, però, ha reagito

alla pratese: sangue toscano mescolato con quello venuto al seguito di un capitano di

ventura, poco meno di mille anni fa, da qualche vallata alpina: fatto sta che quello

stesso funesto venerdì, mentre Firenze era immersa nello sgomento, a Prato si riuniva

la giunta, non più divisa, e venivano avvertiti personalmente, uno dopo l’altro, perfino

i consiglieri. E alla pratese, senza tanti discorsi, si sono messi al lavoro. Prima di

tutto, si sono radunati i galleggianti, i mezzi anfibi: se ne è minacciata la requisizione,

ma non ve ne è stato bisogno. La città intera, dal vescovo Fiordelli all’adolescente del

rione San Paolo iscritto alla gioventù comunista per tradizione di famiglia, ha avuto

quel “soprassalto” di cui ogni tanto, a ragione o a torto, si parla dal ’58 in poi. Tutti

mobilitati, tutti volontari: perfino i “capelloni” locali, ché ce ne sono anche qui. Coi

galleggianti, senza perdere un’ora, si sono mandati viveri alla gente – i sinistrati sono

stati circa quattromila – che attendeva, con intorno il mare giallo impetuoso, agli

ultimi piani o sui tetti delle case coloniche. Ma non si è mandato soltanto pane e

qualche triangoluccio di latte: alla pratese, cioè prodigalmente, si sono confezionati

pacchi dentro i quali si è messo tutto: dalla scatola di carne ai biscotti mandorlati e al

vinsanto. Perché anche di biscotti mandorlati e di vinsanto vive l’uomo.

Alle tre e mezza del pomeriggio di quell’infame venerdì, Prato non aveva più contatti

con Firenze, sede della prefettura. Sabato in mattinata, in una specie di assemblea di

tipo medioevale e al tempo stesso ultramoderna, si riunivano le forze municipali: quel

che conta, dai sindacalisti anarcoidi ai rappresentanti dell’industria e della curia. E i

problemi sono stati affrontati alla pratese: con metodo e rapidità. Concentrare i

profughi in locali determinati; confortarli e ristorarli; liberare immediatamente la

campagna dal morbo delle carogne che galleggiavano sul fango (sono affogati circa

settecento capi fra bovini ed equini, oltre a un numero incalcolabile di suini, pecore,

polli e conigli); e poi, alla pratese, ossia con una generosità un po’ folle, ma bellissima,

si è partiti a recare altrove il proprio aiuto.

Prato è fatta così: quando dà, dà. Sono stati mandati soccorsi alle località vicine:

Campi, Carmignano, Poggio a Caiano, Compiobbi, San Donnino, San Piero a Ponti;

perfino a Firenze. A Firenze, sì, che i Pratesi “amano” a tal punto da non scrivere mai,

nelle loro carte intestate, “Prato (Firenze) “: scrivono “Prato Toscana” o più

superbamente ancora “Prato Italia”. E fanno un piacere alla Toscana e all’Italia,

naturalmente. La città dei cenci e dei telai, del povero Malaparte e del vescovo

Fiordelli e del sindaco comunista Vestri, ha organizzato colonne di autocarri: ha

mandato a Firenze roba da mangiare, acqua potabile, braccia; addirittura bambole e

cavalli a dondolo per i bambini che piangevano i loro balocchi annegati – erano tanti –

tutto con mezzi propri: Prato si ricostruirà coi mezzi propri: non ha bisogno di

nessuno, ha il sangue orgoglioso. Un viceprefetto inviato da Firenze non ha potuto,

metaforicamente, che levarsi tanto di cappello. Si è levato il cappello anche “La

Nazione” la quale, in uno scritto dove riafferma la sua fede anticomunista

(figuriamoci un po’), ha definito il “compagno” Vestri “semplicemente formidabile”.

Insomma: industriale, industriosissima, turgida di vita e d’inventiva, irta di macchine,

prodiga fino allo sperpero, furba come sette diavoli, splendidamente proletaria con

non so quante mai Ferrari e Maserati, Prato ha dimostrato ancora una volta di essere

una città di esseri umani, di avere proporzioni umane, di essere umana: diamogliene

atto. Grazie Prato.

Quindici giorni dopo, il momento del pessimismo

Due settimane fa, il diluvio su Firenze. Non durò quaranta giorni come quello biblico,

durò poche ore e tuttavia ha sconvolto quanto quello biblico, forse di più perché ai

tempi di Noè non c’era nafta da spargere per le strade, non c’erano automobili da

gettare una sull’altra contro le cantonate, non c’era una Biblioteca Nazionale da

allagare, non c’era un crocifisso di Cimabue da scrostare irreparabilmente, non

c’erano le porte del Ghiberti che hanno corso il rischio di sparire nella rovina per il

volgare fatto che – realtà, non fantascienza – sbatterono una nottata intera quasi

fossero le porte di una cucina qualunque dalla finestra spalancata.

Ora sarebbe il caso di fare il bilancio: è impossibile. I bilanci, per loro natura, devono

essere precisi; per essere precisi, hanno bisogno di dati; qui molti dati mancano e

alcuni dati mancheranno sempre: quelli, per esempio, che riguardano la donnetta di

via delle Conce, dalle parti di Santa Croce, la quale, davanti alla bottega annientata,

stava ferma con la scopa fra le mani, inutile, grottesca, e quando feci la sciocchezza di

domandarle come andava mi rispose inebetita: “Siamo alla fame “. È probabile che

esagerasse: nessuno è morto di fame fino a oggi qui a Firenze; al contrario ci hanno

soffocati sotto le forme di pane, ci hanno fatto fare il bagno nel latte in scatolette di

cartone. Latte e pane, pane e latte. Ma, come nessuno ignora, non solo di pane e di

latte vive l’uomo: ci vuole carne e speranza. La carne costa cara, più cara di prima; la

speranza, dopo i primi giorni eroici, comincia a farsi fievole. Siamo stanchi.

Oggi – ancora senz’acqua nelle tubature, e non ce ne sarà per un bel pezzo; in gran

parte priva tuttora di telefono, priva di luce elettrica; immersa nell’umidità, avvolta di

freddo – oggi Firenze sudicia di nafta, Firenze stracolma di terra grigia, mare di

polvere quando c’è sole, mare di mota quando piove, Firenze è diventata grigia di

dentro. Suppongo che abbia ritrovato intatte, nel disastro, le fonti amare del suo

millenario scetticismo. Sulle soglie delle botteghe devastate, i negozianti bellamente

chiamati mercanti dal sindaco Bargellini puliscono con un cencino inzuppato di

benzina il cassetto ritrovato fra la melma, i banchi contorti, qualche borsa di cuoio

avvizzito, i piatti dorati stile Dugento. Hanno le mani grigie e l’anima grigia. Anche se

non hanno letto l’Ecclesiaste, ri-inventano le parole della terrificante saggezza:

“Vanità delle vanità, – dice l’Ecclesiaste – vanità delle vanità, tutto è vanità “. E poi

inventano una barzelletta: quella del Fiorentino impaziente, frenetico, furioso,

insomma non come quei polentoni del Polesine che sopportano dieci alluvioni in dieci

anni e stanno zitti, il quale Fiorentino è andato a Roma, è penetrato gesticolando nei

ministeri, ha aperto porte serrate, vuole i danni, è stato alluvionato e vuole i danni, li

vuole immediatamente, a tutti i costi, e con una manata allontana gli uscieri

scandalizzati, finisce col trovarsi davanti a un pallido capodivisione: “Ma lei cosa

vuole? “, gli domanda l’eminente personaggio. “I danni, e subito! “, urla il Fiorentino

esasperato. “Vuole dunque essere servito prima dei dannificati di Pompei? “, mormora

l’altro, smarrito, con uno scialbo sorriso di rimprovero.

Fanno – senza entusiasmo – la coda davanti agli sportelli delle banche che presteranno

loro il denaro necessario alla ripresa. Ma il denaro ricevuto in prestito si restituisce, e

qui nessuno dubita che, in un modo o in un altro, lo si debba restituire con gli

interessi composti. Il Fiorentino è troppo vecchio per non sapere che accanto ai

poveri diventati atrocemente più poveri vi sono già, e ve ne saranno ancora di più in

un domani non lontano, i nuovi ricchi o i ricchi diventati insopportabilmente più

ricchi. Guerra e peste, chi si spoglia e chi si veste. I danni gravi, del resto, a Firenze li

hanno avuti non coloro che chiedono un prestito di cento milioni di lire – da restituire

in vent’anni con interessi al tre per cento, e da far fruttare durante vent’anni al dieci,

al quindici per cento – ma quelli che, rimasti solo con gli occhi per piangere, non

sanno compilare una denuncia per danni e, nonostante siano loro rimasti gli occhi,

non piangono nemmeno. Guardano, e basta.

Il mondo si è esterrefatto, il mondo si è commosso sulla gran pietà di Firenze. Che

bella cosa! Ho qui sulla tavola un primo pacco di giornali latino-americani. Uno dei

maggiori quotidiani di Città del Messico, Excélsior, pubblica in data 6 novembre otto

colonne in prima pagina: “Si abbassano le acque e lasciano rovina e fame a Venezia e

a Firenze “. Tale universale sincera partecipazione è altamente consolante, ma i

Fiorentini sono restii, per lo più, alle consolazioni. I primi giorni dopo il diluvio, la

gente si accalcava davanti ai pochi apparecchi televisivi in funzione, era avida di

ascoltare i bollettini trasmessi dalla radio. Oggi radio e televisione non interessano

nessuno. “S’è bell’e capito “, dicono i Fiorentini a mezza voce. Stando alle notizie, non

vi è chi non dia a Firenze molto più di quanto Firenze non abbia mai avuto: le

scolarette di Terni rompono i loro salvadanari, la turista inglese che è stata a Fiesole

nel 1908 manda due sterline, i professori di Harvard organizzano sostanziose collette.

Su Firenze dovrebbero piovere miliardi di lire, milioni di dollari: un altro diluvio. Ma i

Fiorentini sono troppo vecchi, troppo amari, e ora troppo grigi di fuori e di dentro,

per credere a questo genere di diluvi.

E poi a Firenze vi sono anche – davvero! – dei Fiorentini. Di quelli eletti; di quelli

morti quasi tutti a Gavinana; non i timorati bacchettoni del Granduca, che ai nostri

giorni fanno la riverenza ai turisti; quelli che non fanno la riverenza a nessuno, che

non sculettano davanti a nessuno, che non tendono la mano a nessuno; non

Fiorentessi, ma Fiorentini; i Fiorentini che, passata l’alluvione, si guardano bene dallo

scrivere in tre lingue sulle porte delle loro botteghe: “Aiutateci, help us, siamo

sinistrati, per piacere comprateci qualcosa, merci beaucoup, thank you”. I Fiorentini,

insomma, degni della Firenze ghibellina: non quelli che nell’alluvione vedono solo un

pretesto per vendersi più cari!

Comunque sia, trascorso il periodo eroico si tira avanti perché nell’insieme – veri o

fasulli, Fiorentini o Fiorentessi – siamo un popolo coraggioso che lava con uno

straccetto intriso di benzina il mobiluccio che si è potuto salvare quando la casa ci è

cascata sul capo. Se non siamo intelligenti, siamo furbi: distinguiamo. Distinguiamo

sempre. In via Maggio ho colto al volo l’affermazione di un certo antiquario dalle

gambe storte e dall’impermeabilino made in England. “Guardi, – diceva con voce

enfatica all’amico – facendo un calcolino modesto modesto io solamente in questo

posto che è qui ho perso qualcosa come duecentosettanta milioni di lire.” A un

vecchio alto e striminzito che gli passava accanto uscì dalla bocca sdentata un “Beato

lei! “. Tra una cosetta e l’altra, avrà perso, il vecchio, seicentomila lire. Ma erano

seicentomila lire con le quali viveva. Distinguiamo, Fiorentini, distinguiamo!

Serviti da uno stuolo di muratori e falegnami, i commercianti straricchi – non sono

poi tanto pochi – rimettono a posto i negozi famosi nel mondo intero. Ognuno fa quel

che può: amaro, sì, e scettico questo popolo di Firenze: ma non certo disposto alle

sconfitte. I ballerini del Comunale aiutano a ripulire le quinte squinternate aiutati a

loro volta dalle compagne in pantaloni da sci. Ogni tanto, impulsivamente, si apre il

rubinetto dell’acqua, poi si fa “ah! già” e si richiude. I venditori di recipienti in

materia plastica combinano affari d’oro. “La Nazione”, che per il modo franco e

arcigno con cui difende la città deve essere ringraziata anche da coloro che non

condividono i suoi principi politici, pubblica costosi annunzi pubblicitari consacrati ai

tempi che soffriamo: sono parecchie le ditte commerciali che con l’aria di fare un

piacerino a Firenze fanno un piacerone a sé stesse. I panni sporchi non si lavano più

in famiglia: bisogna andare a lavarli a Prato e qui fare la coda, coi gettoni in mano,

davanti alle odiose lavatrici automatiche. Si cerca affannosamente segatura. Dei

cinque o sei cigni bianchi con gusto discutibile posti in Arno credo da La Pira, ne sono

riapparsi tre, se i miei calcoli sono esatti: spauriti, melanconici, visibilmente affaticati,

e coperti di nafta: cigni neri.

Gli artigiani. Pare che quelli veramente toccati dall’alluvione siano alcune migliaia.

Signori, state attenti agli artigiani di Firenze; forse, di tutta la gente che vive qui, sono

i meno fiorentessi di tutti, sono i più fiorentini; di lieve importanza presi uno per uno,

diventano una cosa grossa messi insieme; e potrebbero, se volessero, fare la voce

grossa. È’ gente concentrata nelle proprie mani, quindi è gente pratica; non la si

adesca facilmente con le parole, non la si lusinga con la visita di alti e apparentemente

riconfortanti personaggi ufficiali. Potrebbero convertirsi, che so io? in «guardie

rosse»: fare la loro rivoluzioncina culturale. O più semplicemente smettere di fare gli

artigiani, perché no? emigrare in Svizzera, in Olanda, magari a Milano… Ora come

ora si annidano qui in Oltrarno, nel cosiddetto Centro Storico che tanto piace ai

turisti, fra muri del Medio Evo che puzzano di lezzo, di fatiche e di stenti: oggi al

fetore dell’indigenza si è aggiunto quello, non più gradevole, della disoccupazione e

della fame. La miseria non è un elevato concetto astratto come, forse, la Modestia e il

Pudore: concretissima, la si vede con gli occhi, la si palpa col tatto, è carne e sangue,

non ha nulla di letterario, fa ribrezzo. L’altro giorno ho saputo di una famiglia che

trascorreva le serate al buio – al buio oltre che al freddo e all’umido – perché non

aveva soldi per comprarsi le candele. Che cosa volete che me ne importi del Cristo del

Cimabue o delle porte del Ghiberti davanti alla realtà di cinque miei simili avvolti dal

nero perché fra tutti non riescono a raggranellare trecento lire?

Lettera a Zeffirelli, quello del documentario Burton su «Mrs. Smith dia un

dollaro please a Firenze».

Più penso al tuo lodato documentario, Zeffirelli, – e più lo vedo: l’ho già visto due

volte – e meno sono d’accordo con te, meno mi piace questo tuo lavoretto per il quale

ti aspettavi – ti aspetti – la gratitudine di Firenze l’ingrata. Come ti ho scritto, di due

una: o sei giunto troppo tardi per capire veramente ciò che è successo qui, e la lunga

assenza ha tolto a te (a me, no) quella carica di fiorentinità che può in ogni caso farci

intuire, nel pietoso amore, l’essenza del disastro. A parte alcune belle e orrende

immagini, prese chissà da chi nelle primissime ore, il tuo documentario è prolisso,

stancante, e soprattutto sbagliato: fa del dramma di Firenze quello, pur sempre

terribile ma non so se per disgrazia o per fortuna non prettamente nostro, di una

grande alluvione urbana e campagnola; e basta. Con un pizzico, naturalmente, di

letteratura: musiche antiche e l’antiretorica a parer mio assai retorica del mediocre

testo gentilmente letto da Burton con giacchettina bianca all’italiana. Ma il dramma

di Firenze, quello suo particolare, è stato un’altra cosa. In un primo momento ha

assunto l’aspetto surreale, quasi direi metafisico, di un dramma di cose

improvvisamente disumanizzatesi: vicoli, cantonate, acciottolati, fondi di bottega,

persiane e saracinesche e damigiane e banchi e automobili spente come giocattoli

rotti: cose create dall’uomo e dall’uomo, tutt’a un tratto, distaccatesi: dunque

impazzite, dunque orrende. Il tutto avvolto da una livida luce di silenzio – altro che

musiche di Roman Vlad! – l’atroce silenzio che il 4 novembre verso mezzogiorno,

dopo una notte urlante, minacciosa, interminabile, cadde sulla città,

disumanizzandola.

Nella disumanizzazione, nel silenzio, la città-spettro aveva – e il tuo documentario

non lo fa vedere, non lo fa sentire – una sua straziante, incomparabile bellezza.

E poi, subito dopo, sul dramma metafisico si è innestato quello umano: ma non tanto

il dramma dei canotti pneumatici che salvano la gente riparata sui tetti come in

Luisiana durante le piene del Mississipì, non tanto il dramma dei coraggiosi elicotteri

cinematograficamente portatori di viveri, quanto quello minuto, più lancinante, più

difficile, più inaccettabile, e in fin dei conti più eterno e universale, della stanchezza,

del freddo, delle vesti coperte di mota e di nafta, delle mani tese verso un detestabile

cartoccio di latte, degli occhi resi disperati dal presagio della miseria: tutto questo

popolo affranto che a me fa dimenticare, sì, i milioni di libri inumiditi della Biblioteca

Nazionale. Ma tu, Zeffirelli, in questi pianterreni sconvolti e grigi, poveri sempre

ma non mai così poveri come oggi, tu stando al tuo documentario non ti ci sei

soffermato: non hai tenuto conto del fatto che vi sono momenti in cui il più becero

degli esseri umani, il più infimo degli esseri viventi, è più importante della più

importante delle opere d’arte, dei libri, dei musei…Ed è peccato, Zeffirelli, che tu non

ti ci sia soffermato: se lo avessi fatto, certo saresti riuscito a commuovere

maggiormente quella cara benefica “Mrs. Smith” dalla quale Firenze – languidamente

assisa su una poltrona macchiata di nafta con un cencino in mano e un monte di

calcinacci fra le gambe – starebbe aspettando pazientemente, coi dollari e i pacchidono, la salvezza…

Caro Giorgio Albertazzi, cara Anna Proclemer:

Firenze sarà ciò che si dice che è: una cosa irritantemente a sé stante, superba,

sarcastica, amara, aggressiva, sassosa, tutti aculei – e speriamo che la nostra città sia

davvero tutto questo, Giorgio, speriamo che la nostra città non sia la Vecchia Signora

di Zeffirelli che attende il pacco-dono dalla voce di Burton e dal gesto cleopatresco di

Liz Taylor – e però io vi dico che Firenze è anche qualcosa d’altro. State a sentire. Era

sabato 5 novembre, saranno state le due del pomeriggio. Dalle sette del mattino, con

un secchio sfondato e una pala rotta, lottavo contro l’acqua, contro il fango, contro la

nafta, ributtando nel fiume impazzito, ormai placato, i pesci chi ritrovavo guizzanti

nel piano basso di un edificio sconvolto. Ero fradicio, avevo freddo, la sinistra luce

violacea mi accecava, pensavo ossessivamente al Dio della Bibbia, e avevo fame.

Avevo una fame da urlare, ma ero troppo stanco per rendermene conto. Allora, nel

grigiore livido, nel mare di mota, mi passò accanto – presenza viva in Firenze-spettro –

un Fiorentinuccio che avrà avuto quattordici anni. Pallido, col naso alato, le labbra

sottili, gli occhi acuti, teneva un grosso pane con le due mani e, forse perché non gli

reggeva il cuore dalla felicità di possederlo, sguazzava prodigiosamente in quel metro

di mota, quasi volando, per portare il suo tesoro a chissà chi. Mi vide, mi guardò; io

guardai il suo pane. E lui, Giorgio, Anna, lui deve avere afferrato quel che avevo negli

occhi: l’avidità di un uomo sfinito che si accorgeva all’improvviso, dopo

ventiquattr’ore di digiuno, che stava letteralmente sbavando di fame; e la vergogna di

farlo sapere. Si fermò di colpo. Distogliendo lo sguardo, spezzò il pane in due; era

caldo, soffice, forse glielo avevano dato i medici militari della vicina caserma di Costa

San Giorgio. “Tenga “, mi disse con amoroso sdegno; e subito riprese la sua corsa nel

fango. E io? Io a quel gesto, io con quel pezzo di pane in mano, io mi sono sentito

trasportare, mi è sembrato di volare fra il cielo e la terra, sulla città devastata ma

nonostante i Fiorentessi, grazie al Cielo, pur sempre sarcastica; affogata nella nafta

ma in fondo in fondo, grazie al Cielo, pur sempre aggressiva; ferita nel corpo e

nell’anima ma non del tutto, grazie al Cielo, piangente e rassegnata; di botto

poverissima, ma grazie al Cielo – scusi, Mrs Smith – non unanimamente con la mano

tesa: Firenze senza turisti, Firenze strafottente davanti ai pacchi-dono – e però, questo

è il miracolo! anche «un’altra cosa»: una cosa dolcissima. Sì: una cosa dolcissima.

Oggi, Natale, lasciate che io benedica quel Fiorentinuccio quattordicenne che sabato 5

novembre alle due del pomeriggio, nel mezzo della città devastata, in piazza Santa

Maria Soprarno, nel mezzo di questa città grazie al Cielo ancora cattiva, dette a uno

sconosciuto che sbavava di fame, con un pezzo di pane, la dolcezza.

Gennaio 1967: e ora?

Ora, durante un momento, lasciamo parlare la gente. Si tratta di gente presa a caso: vi

saranno fra di loro, quindi, e Fiorentini e Fiorentessi. Pazienza. E parleranno anche –

alla pratese – i Pratesi. Lasciamo parlare il popolo, che ha sempre il diritto di parlare: i

compilatori di questo volume si sono limitati a estrarre dai discorsi degli intervistati

ciò che a loro, in buonissima fede, è sembrato l’essenziale. Lasciamo parlare il popolo

e lasciamo parlare le immagini: poi basta.

Poi basta. Poi – per lo meno noialtri – dimenticheremo o più esattamente fingeremo di

dimenticare il tutto. Non parleremo più d’inondazione, di diluvio, di alluvione, di

castigo del Cielo, di piogge, di mota, di nafta, di stanchezza, di responsabilità,

miseria, della buona signora Smith, di Fiorentini diritti e di Fiorentessi ingobbiti dalle

riverenze: come se niente, insomma, fosse accaduto. “O che gli è successo qualcosa? “

“Ma icché la dice: unn’è successo niente! “

Chi ha avuto ha avuto, chi ha perso ha perso, chi è affogato è affogato, chi ha arraffato

ha arraffato, chi s’è bagnato s’asciughi: punto e basta, qui unn’è successo niente.

Ammettendo per assurdo che sia avvenuta davvero, l’inondazione d’altronde non ci

avrebbe procurato che gioie e soddisfazioni insigni. Siamo stati soli soli durante due

giorni, il che è pur sempre – filosoficamente – un beneficio impagabile. Abbiamo

bevuto milioni di triangolucci di latte: il latte fa bene alla salute. Le immersioni nel

fango sono eccellenti per i dolori reumatici. I «capelloni» hanno salvato la Cultura

salvando i volumi della Biblioteca Nazionale. Franco Zeffirelli ha consacrato Firenze a

Mrs Smith: viva la nostra simpatica madrina di diluvio, viva la fata madrina! In

Messico stanno facendo collette davanti alle chiese. Perfino dal remoto Sud-Africa ci

hanno mandato vitamine. Bargellini è stato proclamato «cuore d’oro 1966». La

Camera di Commercio ha distribuito un’ingente quantità di biglietti da mille. Le

cantine sono state ripulite dalla secolare sporcizia. Il Papa è venuto a farci visita, il

che non è poco. Tutti affermano che siamo stati bravissimi, tanto coraggiosi, così

abnegati; forse un pochino più annegati che abnegati, ma via, cosa vuol dire? Il Santo

Padre ha pronunciato un discorso stupendo, ha avuto addirittura la bontà d’insinuare

che siamo l’ombellico del mondo. E in un certo senso lo siamo, no? Con il che si

dimostra che anche a Firenze, come a Napoli e nel resto d’Italia, tutto finisce a

tarallucci e vino. Quanto poi alla causa di tanto rumore per nulla, è stato ampiamente

provato che l’Arno vuol bene a Firenze, un bene pazzo: eh, meno male che ci s’ha

l’Arno!

Carlo Coccioli

La sporcizia degli altri

“Ma cosa può farle, a lei e alla sua purezza, la sporcizia degli altri? Crede veramente che il suo senso della purezza sia alla mercé di chiunque, che una parola o un atto possa distruggere il tesoro che è in lei, e che un prete sia il Cristo o che un immondo personaggio che raccatta dei ragazzini all’uscita di un cinema debba necessariamente compromettere la sua idea dell’amore?” (Carlo Coccioli, Un suicidio, qui .)

“Ma cosa può farle, a lei e alla sua purezza, la sporcizia degli altri? Crede veramente che il suo senso della purezza sia alla mercé di chiunque, che una parola o un atto possa distruggere il tesoro che è in lei, e che un prete sia il Cristo o che un immondo personaggio che raccatta dei ragazzini all’uscita di un cinema debba necessariamente compromettere la sua idea dell’amore?” (Carlo Coccioli, Un suicidio, qui .)

Come negli anni ’50 del secolo scorso, l’omofobia è una minacciosa e crudele realtà in molti paesi e settori della società.Il tema di questo male oscuro, o sfacciatamente lampante, scorre come un filo rosso nelle opere di Carlo Coccioli e costituisce il terreno su cui si eleva anche l’affascinante costruzione del romanzo Un suicidio. Mentre in alcuni capitoletti del suo Journal, da noi pubblicati in appendice al libro, Coccioli riporta senza filtri o trasfigurazioni letterarie la sua esperienza e i suoi pensieri di quello snodo della sua vita, svelando tra l’altro timidezze e paure insospettabili annidate persino nella élite intellettuale parigina del tempo. Eccone un saggio:

186. […] D’altronde, ciò che posso provare per questa morte che ha preso il nome di uno dei miei libri (il più necessario, il più grave) è troppo ancorato alla mia intimità e al mio segreto perché possa desiderare di parlarne con me stesso o con gli altri. Fabrizio Lupo non è né un gioco letterario né un moto d’umore. Non ho accettato che fosse pubblicato senza aver prima risposto a innumerevoli domande a volte molto perturbanti. Se cercarono di dissuadermi dal pubblicarlo, lo fecero solo per dei motivi di ordine assai pratico, e, per me, inaccettabili; Gabriel Marcel, di cui ammiro l’integrità morale, e che amo, scrivendomi in data 4 ottobre 1951, invocava, per esempio, una ragione di «scandalo» borghese: «Non ho letto Fabrizio Lupo che in parte, ma sono arrivato alla convinzione che il libro, anche rimaneggiato, non deve apparire in Feux Croisés. Come diceva molto giustamente ieri Orengo, Il cielo e la terra, che è un vero successo, ha raggiunto un pubblico essenzialmente cattolico che sarebbe scandalizzato in sommo grado dal suo ultimo libro.». Sebbene personalmente non avessi alcun dubbio riguardo alla necessità, persino all’esigenza, di un’opera del genere, destinata a raccomandare l’ordine e a rafforzare la speranza, spinsi i miei scrupoli al punto di sottometterla al giudizio di Julien Green, accompagnandola con la domanda: «Lei crede, messa da parte ogni considerazione di ordine letterario, che Fabrizio Lupo possa esercitare un’azione pericolosa sullo spirito di qualcuno dei suoi lettori?» e Julien Green mi rispose: «No.». Nel corso di tre o quattro conversazioni private, trattammo esplicitamente questa delicata questione che investe in pieno la responsabilità dello scrittore e l’etica letteraria. Ebbi allora la gioia di vedere che la mia certezza trovava un’ampia conferma nelle sottili argomentazioni di un uomo di cui non potevo non stimare l’eccezionale sensibilità morale. Dei nostri incontri, Julien Green ha giudicato opportuno non parlare nel suo Journal; la sua discrezione, questa volta più che mai, non ha mancato di sembrarmi bizzarra, lo confesso, soprattutto considerando l’importanza che sembrava attribuire a ciò che mi aveva spinto a chiedere il suo consiglio. Non posso d’altra parte non ricordarmi che, qualche giorno dopo la pubblicazione del mio libro, intervistato da André Bourrin di Les Nouvelles Littéraires, avevo ritenuto mio dovere di manifestare pubblicamente la mia riconoscenza verso Julien Green, rivelando il ruolo che aveva avuto la bontà di giocare nelle mie questioni spirituali per placare le mie ultime inquietudini; ma, una volta che Bourrin mi ebbe lasciato, preso da non saprei dire quale sorta di curioso scrupolo, tenendo, tuttavia, più che a un’opinione ragionevolmente fondata, a ciò che indovinavo come tipico di Julien Green, lo chiamai al telefono e gli comunicai che avevo appena citato il suo nome e messo in evidenza i suoi preziosi interventi. Allora ebbi la sgradevole sorpresa di sentire, all’altro capo del filo, un uomo sopraffatto dall’imbarazzo, quasi incapace di esprimersi, supremamente afflitto da un timore che gli era probabilmente difficile ammettere; ciononostante, finì per pregarmi di richiamare Bourrin: «Potrebbe dirgli che sarebbe preferibile che non parlasse affatto di me, lei capirà che certe questioni io mi riservo di trattarle un giorno direttamente ma con più prudenza, e che sarebbe increscioso che si potesse interpretare la mia azione come…» ecc. Non aveva bisogno di continuare; richiamai Bourrin, come mi aveva raccomandato, e il nome di Julien Green non apparve nell’intervista che Les Nouvelles Littéraires pubblicarono in data 26 giugno 1952 (dove, del resto, le mie dichiarazioni erano state passate al filtro della “decenza” piccolo-borghese). Ma non vorrei che da tutte queste parole si avesse l’impressione che io cerchi una scappatoia alla mia responsabilità; quali che siano le sue dimensioni e le sue conseguenze, essa appartiene solo a me, voglio dire che io sono il solo responsabile; sono il solo giudice della mia coscienza. Jorge Zuñiga Cordero, di cui piango la morte, non si è ucciso a causa di Fabrizio Lupo, questo libro che aveva tanto amato, come ha dichiarato lui stesso prima di morire, e che l’aveva tanto aiutato; la sua morte è dovuta, tutto al contrario, a quello stato d’animo, o di spirito, di cui io denuncio violentemente l’iniquità nel mio romanzo. Io ritengo che la morte atroce e teatrale di questo povero ragazzo messicano, orribile specchio di ciò che l’ha fatto morire, provi una volta di più che non mi sono sbagliato quando ho affermato la necessità imperiosa di un messaggio di speranza.

197 […] Ho il netto ricordo della prima visita che mi fece Jean N., dopo una breve lettera che, in seguito, definì “grottesca”. Fui io stesso che gli aprii la porta del mio appartamento parigino. Aveva l’aria di un bambino spaurito, benché avesse già vent’anni; notai le sue guance mal rasate, i suoi occhi stravolti e insieme disposti all’abbandono, il movimento, quasi un tremito, delle sue mani, una timidezza selvaggia mista a una specie di speranza testarda; ebbi l’impressione che non fosse in condizione di parlarmi e persino che si fosse pentito di aver bussato alla mia porta (ma con che tono di urgenza, d’imperiosa necessità, mi aveva scritto per chiedermi questo incontro!). Si sedette sul bordo di una sedia; gli offrii una sigaretta, che rifiutò con un gesto brusco; evitava con cura il mio sguardo; mi misi a parlargli con calma, e inutile dire che gli parlavo solo di me stesso; lui aveva quasi l’aria di non ascoltarmi, si sarebbe detto che mi tenesse il broncio; di tanto in tanto pronunciava una parola o due, era come se ammettesse che avevo ragione ma che la cosa non lo riguardava minimamente; e si richiudeva di nuovo nella torre della sua silenziosa ostilità. Mi faceva molta pena. Aveva l’aspetto di un giovane contadino senza alcuna forza, senza alcuna sicurezza interiore che non fosse quella della sua ostinazione; niente di più difficile di farlo parlare, ma ci riuscii. Cominciò col farmi sapere, con un accento di sfida, che era cattolico, e credente, e persino praticante; che, malgrado ciò, aveva già preso una decisione, poiché non poteva più vivere; eccola, la sua decisione; e, dicendomi questo, affondò il suo sguardo nel mio; poi, abbassando la testa, e su un altro tono, confessò che non sapeva più perché era venuto a trovarmi. «Forse», gli feci osservare, «è perché le occorre un testimone; non potendo più vivere, per usare il suo linguaggio, bisognava pure che lo dicesse a qualcuno; lei potrebbe concepire una protesta che non sia espressa in modo o in un altro?» Allora lui mi guardò di nuovo e come sorpreso: «Ma quindi non ha capito…» «Perfettamente», gli dissi, «e non cercherò neppure di distoglierla dal suo proposito.» Ci fu un silenzio; poi, parlò. Aveva finito il servizio militare qualche mese prima. Sarebbe dovuto tornare a casa; la sua famiglia, molto modesta, viveva in un villaggio del Limousin; era destinato a una carriera di maestro elementare in quello stesso villaggio; ma non aveva voluto tornare dai suoi genitori; aveva altre ambizioni. «Eppure lei non è un ambizioso», osservai interrompendolo. Alzò la testa: «Ah no?» «No, si vede.» «Io sono…» Non terminò la frase, il che, del resto, sarebbe stato superfluo, perché avevo capito. Continuò. Non possedendo che una piccola somma, frutto delle sue economie, aveva accettato, a Parigi, l’alloggio offertogli da una donna del suo paese, che aveva sposato un parigino ed era rimasta vedova: una specie di sgabuzzino dove, in ogni caso, era a casa sua; ma questa donna, che non era ricca, gli chiedeva un affitto, per quanto modestissimo; e lui doveva pur nutrirsi; questo d’altronde non aveva alcuna importanza, perché un bicchiere di latte, e talvolta nient’altro che un cucchiaio di farina diluito in una tazza d’acqua, potevano bastargli; e tutta la giornata a cercare lavoro. Aveva finito per trovarlo presso un notaio, un vero colpo di fortuna; ma ce l’aveva anche con se stesso per il fatto di raccontarmi simili miserie; la sostanza della questione non era lì. «La mia famiglia non ha mai accettato che io resti qui, s’immaginano che Parigi sia come l’anticamera dell’inferno, e che io passi la vita con delle donne…Un giorno, o più esattamente, una sera, dopo aver lasciato il lavoro (faccio il fattorino), avevo un magone tremendo, feci una lunga passeggiata sugli argini, ed ero talmente oppresso dalla solitudine che avevo voglia di piangere, allora mi sedetti su una panchina dietro Notre-Dame, e qualcuno mi si avvicinò: era un ragazzo. Aveva l’aria perbene, cominciò a parlarmi, anche lui si sentiva solo; erano le prime parole umane che mi venissero rivolte dal momento in cui ero venuto a vivere a Parigi (e ciononostante — non è strano? — non ricordo neppure che cosa mi ha detto). Aveva la mia età. Siccome faceva abbastanza freddo, e io non avevo voglia di lasciare questo ragazzo, ed era evidente che neanche lui ne aveva, gli proposi di andare da me, non era lontano, lui accettò. Così lo portai da me. E restammo lì, a chiacchierare del più e del meno, fino alle undici; alle undici, se ne andò. Il mattino dopo, la signora da cui abito mi guardò con aria strana; mi domandò chi era il giovane che mi aveva accompagnato nella mia camera. Le risposi che era uno che avevo conosciuto per la strada, uno studente, e che mi era simpatico; non osavo sperare di aver trovato un amico…Lei fece: Ah!, e questo fu tutto. Io lo ignoravo, ma lei si teneva in contatto con i miei genitori, i quali, non capendo le ragioni che mi spingevano a vivere a Parigi, e non dandosi pace, e abbandonandosi a ogni sorta d’ipotesi, avevano fatto di lei, di quella donna, la loro confidente; lei spiava i miei spostamenti e gli scriveva molto spesso; immagino che fosse insieme sorpresa e furiosa di non potergli dire che nella mia vita c’era una donna: quella sarebbe stata la migliore spiegazione del mio comportamento. Il fatto è che, qualche giorno più tardi, una settimana fa, ho ricevuto una visita. Era un prete, originario del mio paese ma che viveva da anni nella periferia di Parigi; un uomo sulla quarantina; lo conoscevo appena; avevo parlato con lui due o tre volte nella mia vita; s’è presentato con aria grave, annunciandomi che doveva parlarmi a proposito di una faccenda seria: tramite il parroco del nostro villaggio, suo vecchio amico, la mia famiglia l’aveva incaricato di una missione nei miei confronti. Avendo concluso questo breve prologo, questo prete, quest’uomo, mi ha detto…». Jean N. s’interruppe e si guardò intorno, smarrito; abbassò la testa, restò in silenzio. «Le ha detto cosa?» Ma mi accorsi che piangeva silenziosamente, che aveva le guance bagnate di lacrime. Non insistetti; aspettai. Accesi un’altra sigaretta. «Sono cristiano» mormorò Jean N. senza smettere di piangere. «Sono cristiano e ho sempre vissuto nella Chiesa. E questo prete, quest’uomo…». S’interruppe di nuovo senza che i suoi occhi smettessero di lasciar cadere dei lacrimoni; non era più che un bambino che ogni aggressività, ogni resistenza, persino ogni ostinazione avevano abbandonato; era per intero in queste lacrime puerili, senza difesa e senza più ritegno. «Avanti!» gli dissi allora a voce bassa, più commosso di quanto non volessi mostrargli. «Pianga, se le fa bene, ma continui a parlarmi; anche questo le farà bene; non era per parlarmi che è venuto?» «Allora quest’uomo, questo prete, mi ha detto che, spinto da una lettera dei miei genitori, che non avevano capito niente di quello che la loro confidente, in uno stato di grande esaltazione, gli aveva appena scritto, era andato a trovarla per saperne di più; e che aveva capito che io non ero che un disgraziato pervertito, e che se volevo vivere a Parigi era solo per abbandonarmi senza ritegno alle mie passioni vergognose, e che ne avevo fornito l’ultima prova portandomi a casa un ragazzo adescato sa Dio dove, che avessi almeno l’onestà di non negare! E, prima ancora che fossi in grado di fare un movimento o di pronunciare una parola di protesta, sporgendosi verso di me, e cambiando improvvisamente tono, quest’uomo, questo prete, mi ha detto che, nonostante tutto, lui sapeva capirmi, perché la carità, se non la giustizia, gliene dava il potere; e che era disposto a non denunciarmi ai miei genitori, come sarebbe stato suo dovere fare immediatamente; che aveva persino la possibilità di far tacere la signora che mi ospitava; insomma, che mi avrebbe aiutato a uscire dall’impasse in cui mi trovavo. Ma che, in cambio, io dovevo…». Jean N. si fermò di nuovo, mi guardava fissamente. Non piangeva più. «Che io dovevo, in cambio,» continuò con forza «che dovevo essere un po’ gentile con lui; ecco cosa mi disse quest’uomo, questo prete, e, tutto proteso com’era verso di me, e io ero, sotto il suo fiato, diventato di pietra, avvicinò la bocca al mio viso e cercò…» Feci un gesto. «Basta!» esclamai «basta!»; alzatomi, mi misi ad andare su e giù per la stanza. Più tranquillo, Jean N. taceva contemplandosi le scarpe. Riuscii a calmarmi. «E lei,» gli dissi fremendo «e lei, è per questa sporca storia, vero?, che lei ha deciso di non vivere più; perché quest’uomo, questo prete, ha cercato di sporcarla; solo per questo, perché lei è un puro e quello era una sozzura…Ma cosa può farle, a lei e alla sua purezza, la sporcizia degli altri? Crede veramente che il suo senso della purezza sia alla mercé di chiunque, che una parola o un atto possa distruggere il tesoro che è in lei, e che un prete sia il Cristo o che un immondo personaggio che raccatta dei ragazzini all’uscita di un cinema debba necessariamente compromettere la sua idea dell’amore? Se è questo che crede, lei si sbaglia. Ciò che ci incoraggia alla vita: l’amore, la chiarezza delle intenzioni, la sincerità nei rapporti sociali, la fedeltà verso se stessi, il tentativo instancabile di scoprire la nostra verità interiore, il Cristo…, ha un’esistenza autonoma, esiste per noi e malgrado noi, niente potrebbe abbassarne il valore, niente saprebbe contaminarne l’essenza; il tradimento è possibile, non il compromesso; lei potrà rifiutare, ma non potrà annientare; è una torre inespugnabile; è una regola che le nostre parole, le più astute delle nostre parole, sarebbero incapaci di alterare; è la sola realtà invariabile, e perciò venerabile, in un mondo che conosce tutta la gamma delle variazioni; il nostro conforto e il nostro riparo, la nostra armatura…» Queste parole, vorrei averle potute dire a Jorge Zuñiga Cordero, che si è ucciso per non aver saputo affrontare il sudiciume di questo mondo «molto crudele!». ”

L’Altro.

Nel 1964 esce in Francia L’aigle aztéque est tombé (L’erede di Montezuma nella versione italiana) lo straordinario romanzo di Carlo Coccioli incentrato sul tema che, esattamente  vent’anni dopo, Tzvetan Todorov affronterà nel suo celebre saggio La conquista dell’America. Il Problema dell’Altro.

vent’anni dopo, Tzvetan Todorov affronterà nel suo celebre saggio La conquista dell’America. Il Problema dell’Altro.

Per entrambi l’Altro assoluto, l’Altro per eccellenza, è quello che si rivela agli spagnoli e all’Occidente tutto con la scoperta-conquista dell’America e in particolare del Messico : uno sconosciuto Mondo Nuovo, terra di grandiose e misteriose civiltà oltre le Colonne d’Ercole di cui mai nessuno aveva sospettato l’esistenza. Ma Coccioli ha osato qualcosa di non mai tentato prima : mettersi – con tutti i più sensibili strumenti letterari, storici e psicologici – direttamente nella pelle dell’Altro. Non limitandosi a cercare di conoscerlo, capirlo , rispettarlo o amarlo, ma proprio sforzandosi di calarsi completamente nella sua mentalità e realtà . Rovesciando la prospettiva usuale, nel suo romanzo Coccioli ha assunto in toto il punto di vista dell’Indio conquistato nella persona dell’ultimo imperatore azteco che narra in prima persona la fine del suo universo, riuscendo a trasmetterci tutto lo stupore, lo sgomento, i dubbi e le paure di un popolo di fronte ai potenti esseri alieni venuti dal mare. E l’immersione nella lenta, fluviale narrazione del protagonista, soggettiva e creativa, ma solidamente fondata sui documenti dell’una e dell’altra parte, corrodendo la corazza dei pregiudizi sedimentati, ci consente di vedere per la prima volta con occhi ingenui e limpidi l’umanità dell’Altro.

Passaggi – come note – dal libro UN SUICIDIO di Carlo Coccioli.

di GIAMPAOLO DE PIETRO. In carteggiletterari.it

di GIAMPAOLO DE PIETRO. In carteggiletterari.it

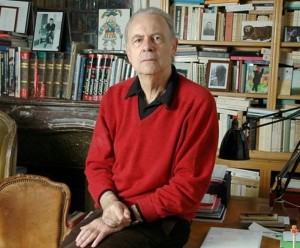

Mesi fa ho ricevuto, poco prima che andasse in stampa, questo romanzo breve dello scrittore Carlo Coccioli, figura che ho incontrato da adolescente con il suo Fabrizio Lupo (Rusconi 1978 – ritrovato tra i libri di mio padre in garage). Anni fa ho conosciuto il nipote di Carlo Coccioli, Marco Coccioli che, insieme alla moglie Margherita Bignardi ha intrapreso la magnifica decisione (mi piace anche definirla missione) di riportare alla luce i libri (scritti originariamente in tre lingue e da tempo irreperibili) dello zio, che “ha vissuto e svolto un’intensa attività di scrittore e giornalista su due continenti” (così, la nota biografica in terza di copertina). Ecco, UN SUICIDIO ha per tema “una conseguenza” a Fabrizio Lupo. Non trattandosi di una recensione, che non sarei neppure in grado di sostenere, decido “deliberatamente” di non dire nulla sulla storia scaturita appunto dallo “scandaloso” romanzo che tanto mi colpì in quella prima sofferta lettura (e che “consegnai” come libro-scoperta ad alcuni cari amici, almeno una decina di anni dopo). Ho piuttosto tracciato alcuni passaggi (forse paesaggi, scusatemi il gioco di parole-imparentate) che avevo annotato quando Marco Coccioli mi inviò il documento contenente Un suicidio letto con molta emozione e convinzione. Un suicidio, tradotto per la prima volta in italiano da Margherita Bignardi, potrebbe coinvolgere tanto da decidere di procurarsi “deliberatamente”! una nuova edizione di Fabrizio Lupo, ed anche gli altri libri dell’autore, che le edizioni PICCOLO KARMA stanno riportando alla luce e alle stampe con la bellissima trovata (oltre quella del nome delle edizioni, tratto per l’appunto dal titolo di un libro-diario spirituale di Carlo Coccioli – ripubblicato da loro di recente -, incentrato sull’amore per i suoi cani, amici e compagni di vita – forse anche figli) di dedicare le copertine alla passione pittorica dello stesso Coccioli, così ogni libro ha un suo dipinto “in offerta”.

***

“C’era soprattutto questo: che i legami erano innumerevoli, che nessuna cosa era soltanto se stessa, che tutto era contemporaneamente altro e che ognuno era gli altri, ecc., per l’infinità del tempo e dello spazio.”

*

“Adesso, il vecchio guardava Fabio senza una parola, e Fabio lo guardava a sua volta, anche lui senza parlare. Nel patio «risuonava» una serenità così perfetta che non era di questo mondo, sì, era un suono, e coinvolgeva il cielo e la terra. Un rumore d’acqua, simile a un rumore di ali, veniva da non si sa dove, non dalla vasca, però, la cui acqua era stagnante. Quanto all’uccello nella sua gabbia di vimini, adesso canticchiava.”

*

“ — Incomprensibile? Sicché lei non ha mai conosciuto della gente al di là della comprensione?”

*

“L’eleganza è la mia mania. Ma non pensi che, di tutte le manie, l’eleganza sia la meno offensiva?”

*

“ — Dove vorresti essere?

— A Parigi, in Cina, ovunque. Ma non qui, non qui!

— E ciononostante tu adori questo paese.

— Perché è sensibile a Dio più di qualsiasi altro paese della terra.”

*

“ — Non voglio sapere cosa gli hai chiesto, voglio soltanto sapere che cosa si può chiedere ai morti. Ma, anzitutto, gli si può chiedere qualcosa?

Ridendo, Felipe scoprì i suoi dentini bianchi e aguzzi.

— A chi, se non ai morti?”

*

“ — Jorge Manrique. Suo padre, il maestro di Santiago, è morto. Ne canta la morte. Tutto passa: sola resta la Morte con la sua freccia. Ma…

— Ma?

— È che non c’è solo il lato della Morte, — mormorò Fabio. — C’è il lato della vita.

— La vita…

E mai si era sentito così poco ridicolo.”

*

“Proprio come ci sono degli occhi che non vedono che gli oggetti lontani, così ci sono degli occhi che percepiscono soltanto le realtà invisibili: i miei, per esempio.”

*

“ — Non hai paura?

— Un po’, Pedrito. Ma la paura è fatta perché chi la prova possa vincerla.”

Voilà, il quiz è risolto!

Paola Ricci, giovane amica di Carlo Coccioli custode di mille ricordi e ritagli di giornale, ha risolto il quiz nel modo più diretto e incontrovertibile. In questo articolo del 1994 per la Nazione di Firenze, che Paola ha ritrovato per noi, Carlo racconta:

Paola Ricci, giovane amica di Carlo Coccioli custode di mille ricordi e ritagli di giornale, ha risolto il quiz nel modo più diretto e incontrovertibile. In questo articolo del 1994 per la Nazione di Firenze, che Paola ha ritrovato per noi, Carlo racconta:

Ogni morte per omofobia è un J’accuse!

“Il suicidio di un ragazzo di 21 anni, che decide di farla finita perché omosessuale . Si dirà che il ragazzo che si è suicidato a Roma, e gli altri due prima di lui – e tutti quei giovani gay e quelle giovani lesbiche che ogni volta che varcano la soglia di casa o di scuola stringono i pugni e i denti per fare i conti con una situazione che non hanno cercato, che non hanno voluto – era emotivamente fragile, magari con qualche altra motivazione, e via dicendo. La verità è che ogni morte per omofobia è un j’accuse diretto e senza appello non per chi, pur impegnandosi, sente di aver fatto poco per diffondere e difendere una cultura più inclusiva, ma per chi, proclamandosi portatore di verità assolute e non negoziabili, ha perso il contatto con la realtà, con il prossimo, e con la sua missione nel mondo, e non si smuove di un millimetro dalle proprie convinzioni neppure di fronte a una morte atroce come quella di un ragazzo di 21 anni che non ce la faceva più. Tutte queste persone hanno la piena responsabilità di quella parte dell’Italia di oggi, omofoba e razzista, che condanna a morte un giovane perché gay.” Matteo Winkler, da Il Fatto Quotidiano del 28 ottobre 2013

Per questo Un suicidio di Carlo Coccioli è sempre, tragicamente, attuale. E vale mille saggi.

Dove vola la colomba.

da Rapato a zero di Carlo Coccioli: una perfetta metafora del nostro tempo.

FESTA DELLA PACE

a Juan Héctor Mendez

All’improvviso si ritrovò nella luce. Com’era stato il buio che l’aveva imprigionata, quanto era durato, e perché? Nel buio non vi erano stati alimenti e neppure acqua: aveva sete, aveva fame. Intorno e in basso c’era l’oceano tempestoso di centoventimila esseri trepidanti. Quello, dicevano, era lo stadio più grande del mondo. Probabilmente una menzogna della propaganda ufficiale; o un’esagerazione puerile; il solito nazionalismo esasperato, aggressivo, un po’ misero, dei paesi terzomondisti. Ciò non impediva che la moltitudine fosse davvero impressionante. Lei, accecata dalla luce, smarrita nel rombo dei suoni, ebbe paura.

Si mosse agitatamente, ma nessuno le prestò attenzione. Nell’immensa arena sfilavano le delegazioni dei cento e tanti paesi che avrebbero partecipato al torneo. Si trattava del campionato mondiale di calcio: solo che per giovani. Tutto ciò avveniva col consenso e sotto l’ispirata guida della potente federazione internazionale che reggeva con un’autonomia quasi sovrana tal genere di avvenimenti; ma il torneo non si sarebbe potuto effettuare se la più ricca fabbrica di rinfreschi imbottigliati del pianeta non avesse concesso il suo patrocinio e, of course, i suoi quattrini. «Beva Coca-Cola» scritto in… quante sono le lingue del pianeta Terra? Pare che la Bibbia possa leggersi tradotta in più di quattrocento lingue. In quante versioni si legge «Beva Coca-Cola» o la formula equivalente?

La folla rumoreggiava, mentre sullo sterminato prato verde, a dire il vero più giallo che verde, per la stagione secca, e abbastanza sudicio, facevano circonvoluzioni ballerini folclorici fingendo, i maschi, un maschismo che quasi sicuramente non dimostravano nel corso delle loro esistenze quotidiane. Gallettini nell’aspetto, e nella sostanza galline; non è questo il maschismo? Il «macho-man» che offre distrattamente le natiche, quasi per inavvertenza, come addormentato, o sottratto a ogni responsabilità dai troppi bicchieri opportunamente bevuti… Maschismo maschera: ma questa è un’altra storia. Stavamo parlando di paura.

Sì, ebbe paura, e si mosse agitata, e molte mani si tesero verso di lei, non sapeva se per invitarla o per scacciarla. Era un mondo confuso. Cos’era in realtà? Lei non era atta, si capisce, a farsi delle domande. Sentiva, avvertiva, sopportava, pativa; e basta. Inutile aggiungere che aveva il perfetto privilegio del dolore. In quanto a definire se avesse o non avesse coscienza… Cos’è, in fin dei conti, quello che chiamiamo «coscienza»? Se è sapere che si sta soffrendo, non c’è essere vivente che non abbia coscienza. Manca forse, dal punto di vista della logica (della logica del genere umano), la sofisticazione del dolore «descritto». Ma anche questa è un’altra storia.

Duecentoquarantamila braccia si tendevano verso il cielo in un tripudio idiota. Era un mostro. Aveva il mostro coscienza di quanto stava facendo? È probabile di no, per lo meno stando al concetto normale che della cosiddetta coscienza possiede il genere umano.

E lei aveva aperto gli occhi, e visto la luce per la prima volta, quante volte prima che la luce diventasse buio e il buio luce: giorni, notti, nel linguaggio del genere umano? Chissà. C’era la calda, inconfondibile presenza della madre. C’era l’alimento offerto in bocca. C’era la felicità fisica di essere. Ma, subito dopo, erano cominciati gli affanni di questa cosa che siamo. Che cosa siamo? Dove andiamo?

È da giurare che tali domande non se le facesse la colomba che, in mezzo ad altre tremila, era stata liberata da un’oscura prigionia per «festeggiare» con un ampio volo l’inaugurazione del torneo mondiale di calcio giovanile: questa meravigliosa manifestazione a favore della pace organizzata dalla Coca-Cola Inc. col beneplacito dei governi di quasi tutte le nazioni del mondo.

Una cosa certa: la colomba aveva una paura atroce e, fra le duecentoquarantamila braccia che si alzavano, ossia fra due milioni quattrocentomila dita che si muovevano come feroci insetti dementi, non scorgeva cinque centimetri quadrati su cui posarsi. Era assetata, affamata, atterrita, affranta. Svolazzò perdutamente, ma due milioni quattrocentomila dita la rilanciavano verso il cielo ostile. E l’urlo. Fra tante luci meccaniche, violente, la colomba, questo simbolo di pace, non sapeva se ciò avvenisse in quello che nel linguaggio del genere umano si chiama giorno o in quello che nello stesso linguaggio si chiama notte. Era notte, ma la colomba non lo sapeva.

Aveva un infinito dolore nella sua essenza, e non tentò di resistergli. Nel suo incubo intravide una fiamma: era la Torcia della Pace fra i Popoli della Terra, una luce sacra. La colomba dovette sentire che «quello» l’avrebbe distrutta, ma era l’unico, proprio l’unico posto su cui posarsi, e lei era troppo, troppo affranta, sicché vi si posò, morendo immediatamente bruciata.

Un suicidio, un delitto perfetto

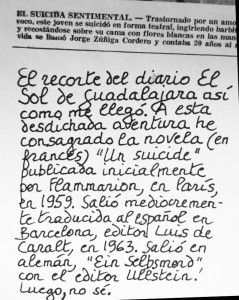

“Il racconto del quotidiano El Sol così come mi arrivò. A questa disgraziata avventura ho consacrato il romanzo (in francese) ‘Un suicidio’ pubblicato inizialmente da Flammarion, a Parigi, nel 1959. Uscì tradotta mediocremente in spagnolo a Barcellona, editore Luis de Caralt, nel 1963. Uscì in tedesco, ‘Ein Selbsmord’ con l’editore Ullstein. Poi, non so.” (Nota manoscritta di Carlo Coccioli in Itinerario nel caos. )

Siamo orgogliosi di presentare, per la prima volta in italiano, Un suicidio, un originale romanzo giallo scritto da Carlo Coccioli nel periodo della sua gloria francese e caduto presto – non è dato di sapere perché – nel dimenticatoio. Testo di sempre bruciante attualità, Un Suicidio uscì in Francia nel 1959 sull’onda lunga di Fabrizio Lupo, quell’inno all’amore omosessuale nel quale alcuni ragazzi trovarono, paradossalmente, una sponda per togliersi vita: tra questi, un ventenne messicano che volle dare al suo olocausto il valore di una testimonianza. Coccioli la raccolse; per anni ci meditò, rimuginò, si macerò, ne parlò in più punti del suo Journal (i capitoli da noi pubblicati in appendice), per arrivare a farne il tessuto connettivo di un’intrigante detective story a sfondo filosofico-morale culminante in una sorta di ambigua catarsi.

Come avverrà più di vent’anni dopo ne Il nome della Rosa di Umberto Eco, la storia ruota attorno a un libro fatale. Ma in questo caso non si tratta soprattutto di un geniale espediente narrativo; come disse altrove Coccioli, “tieni presente, lettore, che questa non è solamente letteratura”. Qui, in questo congegno perfetto, si avverte in sordina, come un basso continuo, velato dalla distanza, stemperato dalla tenerezza e dall’ironia, il dolore, l’orrore provato dallo scrittore per la morte assurda di quel giovane, così come per i tanti, troppi crimini perpetrati contro i diversi e i derelitti, allora e sempre, nel nome del Bene.

Les écrivains perdus de Modiano

” Modiano ressuscite les titres de romans que personne ne lit plus, Le temps des rencontres de Michel Zéraffa ou Fabrizio Lupo de Carlo Coccioli, parus il y a un demi-siècle. Des noms comme autant de questions auxquelles le roman répond, provisoirement. » Isabelle Falconnier, Modiano le retour eternel

“Le rêve et le mystère ont leur part dans ce roman à la mélancolie aussi insondable que délicate. Modiano cite des titres de romans oubliés en occultant leurs auteurs (Michel Zéraffa, Carlo Coccioli), leggi tutto…

“Le rêve et le mystère ont leur part dans ce roman à la mélancolie aussi insondable que délicate. Modiano cite des titres de romans oubliés en occultant leurs auteurs (Michel Zéraffa, Carlo Coccioli), leggi tutto…

“Nessuna famiglia decente scuote il suo albero genealogico senza che cada, al suolo inorridito, almeno un sodomita.”

Provocato indirettamente da una lettrice di Excelsior, nel 1987 Carlo Coccioli affronta di nuovo, a viso aperto, il “tema scabroso” dell’omosessualità. Riesaminandone in un lungo articolo gli aspetti vecchi e nuovi, dalle aperture della società occidentale contemporanea quelle del teologo Hans Kung, dalle posizioni retrive di papa Woityla, alle sorprendenti resistenze degli Alcolisti Anonimi e ai comportamenti estremi di certe frange del mondo LGBT.

Commenti recenti